Der Fadenbach. Die Geschichte eines verlandeten Nebenarms der Donau.

Von Hochwassern, sinkenden Grundwasserspiegeln und neuem Leben!

Titelbild: © Regina Courtier (Die Faden auf der Schlossinsel)

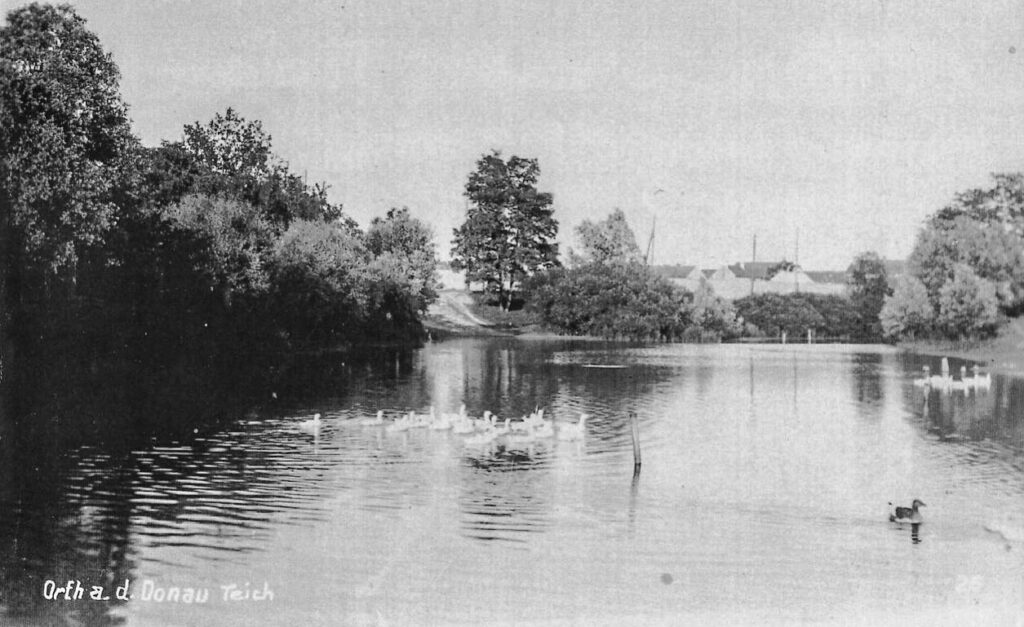

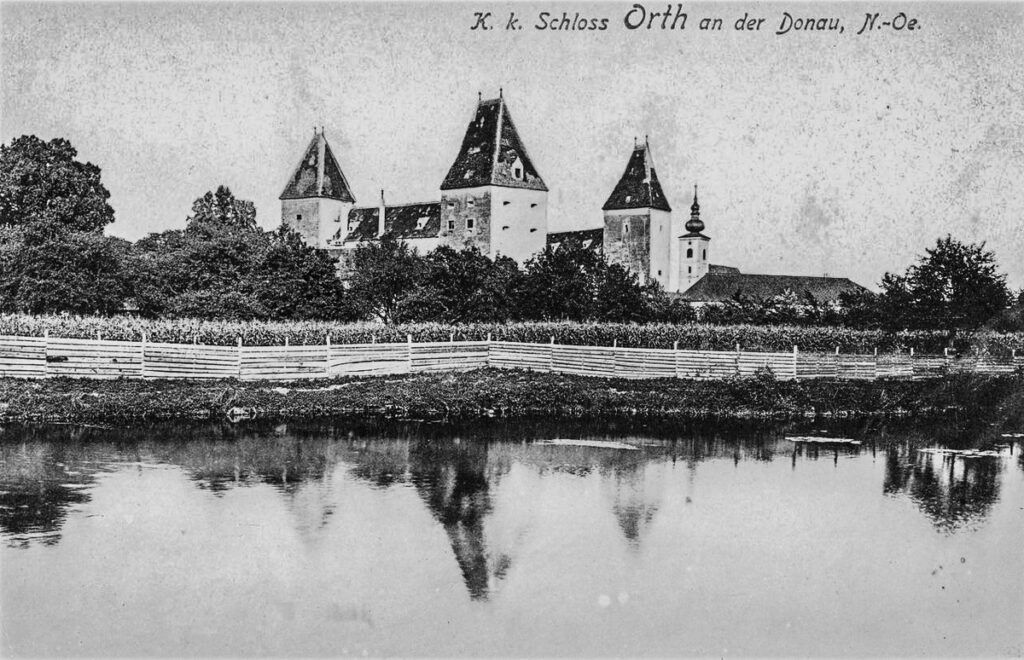

Es war einmal, vor langer, langer Zeit, da schlängelte sich ein Flüsschen durch Orth an der Donau wie ein Faden, speiste die Pferdeschwemme, brachte regen Betrieb in die am *Germnudelgrund stehenden Mühle, schenkte Badespaß und war beliebter, sportlicher Treffpunkt zur Winterszeit. Damals, als noch alles zufror und sich die Dorfjugend mit Eislaufschuhen eine kleine Schlacht mit den Eisstock schießenden Erwachsenen lieferte. Wurde das Eis besonders dick, kamen die Wirte zum Eishacken und füllten damit ihre Eisgruben. Ein Eldorado – allerdings nur bis zum nächsten Hochwasser…

*) Der Germnudelgrund wurde in den 1970er Jahren in „Jägergrund“ umbenannt, weil man diese Straßenbezeichnung zu wenig „schön“ fand. Der Name Germnudelgrund bezieht sich vermutlich auf die Mühle, wo man das entsprechende Mehl für Germnudeln (Weißbrotwecken) erhalten hat.

Wie der Bach zu seinem Namen kam

Sein Name ist nicht recht zu deuten. Mit dem (Zwirns-)Faden hat er offensichtlich nichts zu tun. Denn dieser heißt in der Mundart „Fodn“. Der Bach aber heißt d’Fadn – gesprochen Pfan. Der Name ist also weiblich und hat ein helles „A“.

Der Lokalhistoriker Hofrat Dr. Baumhackl teilte dem Verfasser des „Weyrich-Heimatbuch; Floridsdorf-Umgebung von 1924 im Kapitel „Die Stromebene des Marchfeldes“ Edgar Weyrich mit, dass in mittelhochdeutschen Quellen der Po in Italien lat. Padanus – „Der Phaten“ heißt. Den ältesten Beleg für diesen Namen fand Dr. Baumhackl bei der Erwähnung der Passauer Einkünfte zur Pfarre Fischamend. Da kommt eine phatenouwe vor. Übersetzt, die Au an der Faden. Der Verfasser selbst fand im Freisinger Urbar v. 1316 ein „vadum“ erwähnt, welches der Herausgeber des Urbars (ein mittelalterliches Grundbuch) als Überfuhr deutete. Dieselbe Örtlichkeit wird im Urbar von 1296 als „Augang“ („gang“ = gleich „Arm“) angeführt.

Die Redaktion wird jetzt bei der Geschichte abwechselnd die weibliche Form, also „Die Faden“ oder die männliche Version, der „Fadenbach“ wählen.

„Die Faden“ war an Idylle kaum zu übertreffen.

Ortskundige wie Oberforstrat Dipl.-Ing. Dr. Walter Schwarz, Sohn des ehemaligen Dorflehrers Dr. Bruno Heger, sowie der Lokalhistoriker und Generalstaatsbibliothekar Hofrat Dr. Friedrich Baumhackl – sie alle weilen zwar nicht mehr unter uns, doch verdanken wir ihnen faktenreiche Erzählungen und fundierte Berichte über den Fadenbach und seine Geschichte.

Von dem einstigen Nebenarm der Donau, der heute weitgehend verlandet ist, lässt sich nur noch wenig erahnen. Bei Hochwasser zeigt er sich stellenweise – nur um kurz darauf wieder zu versiegen.

In ihren Beschreibungen aber lebt die Faden fort, als schimmerndes Band aus Wasser, überzogen von weißen Seerosenblüten, als Heimat funkelnder Eisvögel, die pfeilschnell über die glatte Oberfläche zischten, erfüllt vom unermüdlichen Konzert der Frösche. Eine stille Oase, in der Wildenten und Blässhühner ihre Zuflucht fanden.

Die Faden war reich an Leben, voll von Schleien, Hechten, Barschen und Schlammbeißern, die Kinder an den Durchlässen mit bloßen Händen zu fangen vermochten.“

© Regina Courtier

Was ist passiert? Kurzfassung!

Der Donaustrom suchte sich bei jedem Hochwasser ein bequemeres, südlicheres Bett und stellte damit eine immer größer werdende Bedrohung für die dort ansässige Bevölkerung dar.

In dem Buch „Der Wind über den Feldern von 1956“ von Günther Schwab im Kapitel „Die sinkenden Wasser“ liest man:

„Fünfzig Jahre nach dem Eisstoß, der Kimmerleinsdorf binnen weniger Minuten dem Erdboden gleichgemacht hatte, und nach unzähligen Hochwässern, bei denen Menschen, Vieh und Ernten vernichtet wurden, rückten viele tausend Menschen mit Krampen und Schaufeln, Pferden und Karren dem Donaustrom zu Leibe. Sie durchschnitten die alten Flussarme, trennten sie vom lebendigen Wasserzufluss ab und hinterließen stille Gewässer – wie den Fadenbach – die fortan nur noch vom Grundwasser gespeist wurden.

An vielen Stellen trat dieses Grundwasser zutage, weshalb der Fadenbach damals den Beinamen „Bach der tausend Quellen“ erhielt.“

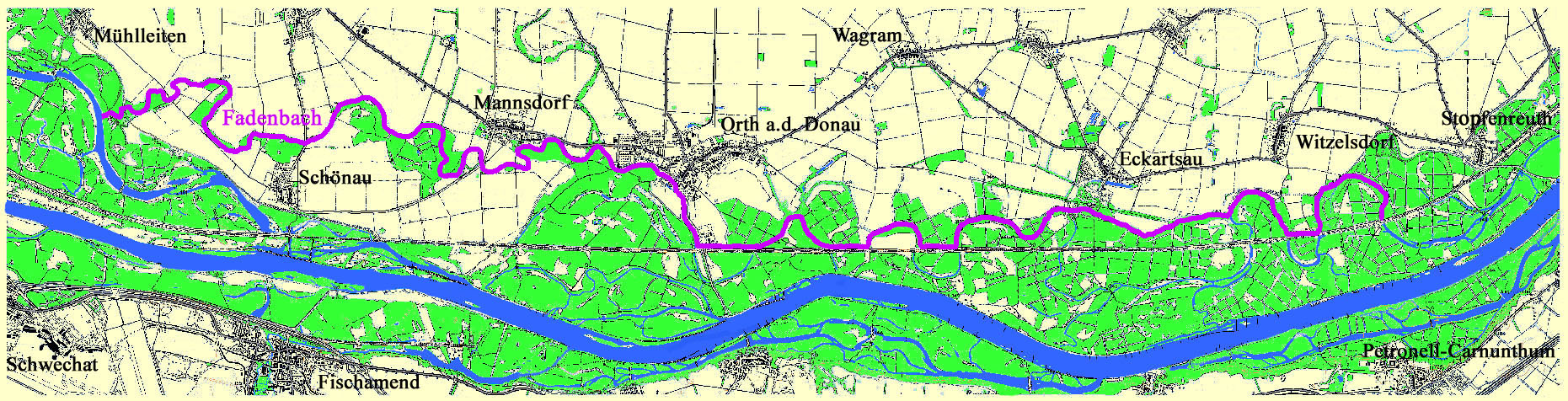

Diese Situation ist durch die im Marchfeld vorliegende, starke Grundwasserabsenkung heute jedoch nicht mehr gegeben…traurig – aber es gibt Hoffnung, die Faden wieder mit mehr Wasser zu versorgen. Das Team der „Nationalpark Donau-Auen“ steht diesbezüglich seit Jahren im Fokus vielfältiger Bemühungen.

© Regina Courtier

Mehr Wasser im Fadenbach – Ein Erfolg für Lebensraum und Natur

Der einstige Nebenarm der Donau konnte im Gewässerabschnitt zwischen Orth/Donau und Eckartsau 2024 bereits mehrfach dotiert werden. D.h. man brachte gezielt zusätzliche Wassermengen ein, um die Eigenschaften des Baches zu beeinflussen.

Da sich in den letzten Jahrzehnten im stillen Bachbett jedoch neue Flora und Fauna angesiedelt hat, die mit den Schweb- und Nährstoffen des einströmenden Donauwassers nicht zurechkommen würden , haben wir bei den „Nationalpark Donauauen“ nachgefragt:

„Eine Fertigstellung von fünf neuen Tümpeln ist für den heurigen November projektiert. Diese sind mit dem Grundwasserkörper verbunden und bieten geeignete Bedingungen für die typischen Artengemeinschaften von Stillgewässern der Auenränder sowie im Besonderen für Hundsfisch und Krebsschere. Die Tümpel haben eine ausreichende Tiefe, um auch bei niedrigem Grundwasserstand den aquatischen Organismen das Überleben zu sichern.

Bei geeigneten Wasserständen der Donau kann also über das Orther Siel der Fadenbach dotiert werden. Wie oft und wie lang das jährlich möglich ist und sein wird, hängt von den Spiegellagen der Donau ab. Dies führt jedoch nicht dazu dass die Faden zu einem rauschenden Bach wird, sondern der Effekt ist eher, dass die teils trockenliegenden Gewässerzüge des Fadenbachs wieder für einige Zeit mit Wasser „befüllt“ werden – wovon ebenfalls diverse Organismen profitieren, ebenso der kleinräumige Wasserhaushalt in der Au„, so Erika Dorn vom Nationalpark Donauauen.

An dieser Stelle danken wir der Topothekarin Ilse Windisch von Orth/Donau für den Einblick in ihre Privatbibliothek. Den vielen Fotobesitzern dafür, ihre alten Fotos veröffentlichen zu dürfen. Herrn Heinz Mooss, dass wir Anregungen aus Privatrecherchen aufgreifen durften. Und Erika Dorn vom „Nationalpark Donauauen“-Team für den aktuellen Stand der Dinge.

Du liest mit Begeisterung unsere Beiträge und möchtest einen Teil zu unserer Arbeit beitragen? Dann unterstütze uns hier.

Das könnte Euch auch noch interessieren:

Tipps fürs Wochenende: Miteinander Netzwerken, viel Musik & ganz viel Remasuri

Tipps fürs Wochenende: Miteinander Netzwerken, viel Musik & ganz viel Remasuri 13. bis 15. Februar 2026 Dieses Wochenende hat’s[…]

Von der Weinlaune zum Wienerlied Festival in Sierndorf

Von der Weinlaune zum Wienerlied Festival in Sierndorf Ich verrate nichts Neues, wenn ich sage, dass mein Herz für[…]

Unter dem Banner der Hohenzollern: die Veste Wolkersdorf

Was wäre ein Schloss ohne Geheimnisse? Wolkersdorf birgt einige davon – und einer kennt (fast) alle: der Wolkersdorfer[…]

No responses yet